“认同的力量”/“逃避统治的‘艺术’”

——湘、粤、桂过山瑶音乐“族性歌腔”的文化隐喻

赵书峰

摘要:湘、粤、桂过山瑶音乐中的“族性歌腔”(如“纳发调”)鲜明地隐喻出瑶族漂洋过海,被迫迁徙的悲苦生活场景,用哀婉忧郁的下行旋律音调表征了过山瑶逃避历代王朝统治的“艺术”。通过“族性歌腔”构建的系列音乐叙事重拾过山瑶族群文化认同与历史记忆。然而,虽然面临被汉化、现代化同化的不利境况,但是过山瑶“族性歌腔”特质所隐喻的音乐叙事性与族群文化认同的力量是巨大的、恒久的,并在其长期的社会历史发展语境中呈现出鲜明的文化自觉性,也是过山瑶支系传统文化“濡化”的一个现代表征。

关键词:湘、粤、桂;过山瑶;仪式音乐;“族性歌腔”;认同

当下,主要有贵州学者张中笑、中央民族大学赵毅先生涉及对“族性歌腔”的分析研究。如赵毅认为,“所谓歌腔(民歌音调)不一定指一个完整的音乐曲调,往往只是一个引子,一声呼喊,一句衬词或某种特性,便是这个音调的风格所在,通过某个典型特征的音乐素材,即可将一个民族的个性、民族的精神气质呈现出来。”他还认为,“关于民歌音调(歌腔)的形成,当与民族的传统风俗习惯和生产生活方式有关,与当地的自然条件和地理环境,尤其与民族语言密切相关。”笔者认为,“族性歌腔”就是一个族群文化发展历史特征的浓缩,它彰显某一个族群的生活习俗、社会历史发展概况、民俗信仰、语言风俗习惯等等历史记忆符码的浓缩与精华。尤其是具有鲜明特征的“歌腔”音声符号是与某个族群的风俗习惯、语言特征、民俗信仰、族群发展历史等等诸多文化事象密切相关。据笔者调查发现,在湘、粤、桂交界处的过山瑶支系音乐中普遍具有“族性歌腔”的特征。如瑶族“还家愿”(歌娘唱)与婚俗仪式(“坐歌堂”)中的“纳发调”。“族性歌腔”不但是旋律声腔的共性特质,同时也是某区域音乐(音调)认同的彰显。它的形成与建构不但受到族群语言风格因素的影响,也与其族群的发展历史、民俗生活习惯、生存地理文化环境,以及与周边族群文化的互动与交流密切相关。

一、过山瑶“族性歌腔”的艺术特质

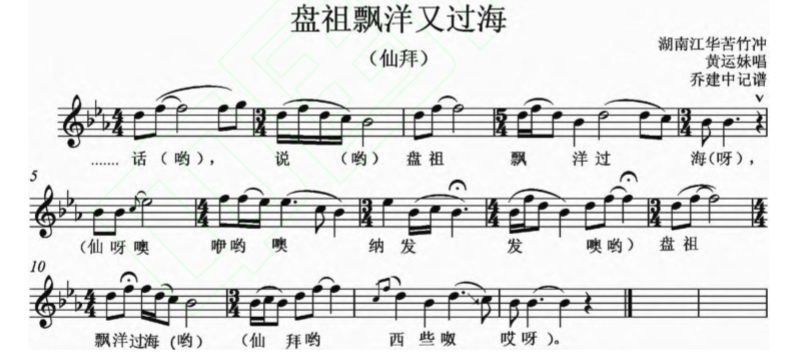

通过前人及笔者的研究发现,湘、粤、桂区域内交界处的过山瑶“族性歌腔”的共性特征是:1)以“纳发”“仙拜”“飞溜飞”“啦嘞”等衬词构成的传统音调;2)以五声、六声“三声腔”为主的sol调式旋律框架;3)旋律节奏型多为前短后长(自由延长的切分节奏);4)以级进、四度、五度跳进为主的旋律形态,尤其是下行音调以级进、三度小跳为主的旋律形态特征,使整个“歌腔”韵味具有悲凉哀诉的风格特质。黄友棣先生在对广东连阳瑶人的音乐研究认为,瑶族音乐“没有表现出灵活的气质,却总是声声拉长,有如哀诉。”(谱例1)。

谱例1:

谱例2:

二、“族性歌腔”与湘、粤、桂区域音乐(音调)认同

“族性歌腔”的形成致使区域音乐(音调)认同的产生,且两者之间相互作用,并在长期的社会历史发展语境中导致文化圈的产生。首先,“族性歌腔”形成的最为重要的前提条件是文化圈的产生。正是由于湘、粤、桂区域内过山瑶形成的稳定的文化空间,为有别于其他族群传统音乐文化的“族性歌腔”特质的产生营造了极其有利的民俗文化氛围。据清张廷玉等撰《明史·列传第二百五·广西土司》(卷317)记载:“广西瑶、僮居多,盘万岭之中,当三江之险,六十三倚为巢穴,三十六踞其腹心,其散布于桂林、柳州、庆远、平乐诸郡县,所在蔓延。”可以看出,在湘、粤、桂三省交界处的高山密林之中形成了如今过山瑶的稳定的聚居空间,随着过山瑶民俗文化的长期历史积淀,形成如今的鲜明的过山瑶文化圈。笔者认为,文化圈的形成必须具备两个条件:其一,族群传统历史文化的趋同性;其二是相对稳定的生活居住环境。因此,在湘、粤、桂交界处自宋代亦始迁徙而来的过山瑶族群在这个区域内的高山密林之间形成了相对较为稳定的居住环境。所以正是由于过山瑶文化圈的形成,进而产生了其传统音乐的“族性歌腔”特质,进而随着其族群传统音乐文化的历史积淀,形成了当下的区域音乐(音调)认同。所以,湘、粤、桂过山瑶音乐“族性歌腔”的共性特质彰显出鲜明的区域音乐(音调)认同的特征。因为,这种具有个性特点的“族性歌腔”形成的深层文化结构与过山瑶族群的发展历史以及与周边族群(尤其是汉族)政治、社会、文化涵化背景下的产物。这种具有“三声腔”特质的“族性歌腔”,以及旋律下行音调体现的哀诉性风格鲜明地表达出过山瑶支系逃避历代王朝统治的“艺术”。当然这种“艺术”包含两种含义:其一是过山瑶为了逃避汉人统治而选择频繁在岭南的高山密林之中迁徙的生活“艺术”。如“过山声”(谱例3)。其二是过山瑶支系迁徙历史背景下的社会、民俗、文化特质的一种表征的艺术。当然笔者重点探讨的是后一种音乐(“艺术”)建构的深层逻辑结构问题。同时形成这种“族性歌腔”特质的过程也是产生湘、粤、桂区域音乐(音调)认同的主要原因。因为一旦历史、文化、社会发展背景下具有某种趋同性特征,为某种文化圈的建构提供了多种可能。同时文化圈一旦形成,也为文化特质的构成铺垫了更多的社会民俗空间,进而为“族性歌腔”这一文化特质的形成奠定了强有力的文化基础,同时随着其历史文化传统在当下的沉淀,也就逐步形成湘、粤、桂的区域音乐(音调)认同。这种族群文化认同一旦稳固下来也为其“族性歌腔”的发展与传播营造了有力的文化场域,所以看出,过山瑶“族性歌腔”特质的形成与建构与其族群的发展历史特征以及生活居住的自然地理环境的变迁密不可分。所以,过山瑶“族性歌腔”的特质的形成是湘、粤、桂区域音乐(音调)认同的构建过程双向互动的结果。

谱例3:

其次,所谓的区域音乐认同就是在文化审美与建构方面呈现的趋同性或同质性特征。同时也是与长期的社会历史发展语境中形成的文化圈紧密联系的。这里的过山瑶支系最为典型的传统仪式是“还盘王愿”仪式,主要以祭祀盘王祖先神为代表的仪式信仰,通过诵唱盘王大歌表达出一种强烈的祖先认同。因此,具有“族性歌腔”特质的过山瑶民歌旋律与风格的形成与盘王祭祀仪式、祖先认同、族群认同密切相关。尤其是“还盘王愿”仪式信仰基本是在这个区域内长期稳定的存在着的,因此,仪式信仰的稳定性也为过山瑶“族性歌腔”的形成营造了浓厚的文化空间,同时正是由于“族性歌腔”特质的形成导致了该地区的区域音乐(音调)认同的形成与建构。反过来看,这种稳定的区域音乐认同促使了过山瑶音乐“族性歌腔”的形成与建构。

三、“族性歌腔”与瑶族族群文化认同

过山瑶祖先信仰认同主要是对祖先神盘王的敬奉与祭祀,且其历史由来已久。据晋干宝撰《搜神记·槃瓠》(卷十四)记载:“用糁,杂鱼肉,叩槽而号,以祭盘瓠,其俗至今。”在“还盘王愿”经文文本,师公与歌娘唱的歌本都涉及到对盘王祖先的敬仰与怀念,通过祀神仪式,达到对盘王的祭祀,整个仪式经文文本都表达了过山瑶艰辛的族群发展迁徙历史、刀耕火种、狩猎等一些记录过山瑶传统的历史与文化信息,当然整个仪式主要是以祭祀盘王为主要的仪式框架。不但通过富有“族性歌腔”(如纳发调、仙拜调等)音声形式作为象征符码,用悲凉哀婉的歌娘唱“纳发调”来重构过山瑶族群的发展历史记忆,借以达到过山瑶后人对盘王祖先的历史认同,同时用歌娘唱的悲凉哀婉的音声叙事重构过山瑶族群社会、历史、文化等历史记忆与族群认同。所以,盘王祭祀仪式环节中师公、歌娘唱曲调呈现出的这种鲜明的“族性歌腔”特点是对过山瑶祖先文化认同的一种彰显。仪式中通过“族性歌腔”建构而成的系列经文文本(盘王大歌),其声音符码的系列所指建构,重构了过山瑶族群发展的历史记忆,以及对于盘王祖先认同的重复性、持续性建构。

其次,过山瑶“族性歌腔”哀婉悲凉的旋律音调倾诉了其族群“漂洋过海”的心酸历史。彭兆荣认为,瑶族思乡母题盘瓠(盘王)母题或日神犬崇拜母题,漂泊母题、反抗异族压迫母题等等,这些静态母题在动态叙述中不断迭出,表达了瑶族民族自觉意识的倔强要求,以及在同一‘族’(祖先)的认同下,凝聚成一股不屈不挠的勇气和力量的自觉需要。这些母题无形中便成了民族凝聚力的纽带。……‘盘瓤’将是瑶族永恒的叙事母题,甚至它成了民族认同的一种‘尺码’和标志。”“漂洋过海事件重申了瑶族始祖盘王在瑶族中的地位,形成了瑶族祭祀盘王(盘瓠)的统一活动——还盘王愿或过盘王节,成为瑶族传统文化的重要部分。”过山瑶支系中的祖先崇拜(盘王祭祀仪式音声)无论从仪式经文文本还是音声符号的形式化表达双重隐喻了过山瑶支系在“漂洋过海”的历史中祖先盘王对于族群发展的护佑作用的感恩与报答,这种历史记忆与祖先认同在长期的族群发展历史中不断被强化、建构,形成一种具有祖先崇拜与认同特性的盘王祭祀仪式与音乐。

四、“族性歌腔”:逃避历代王朝统治的“艺术”

自宋代熙宁年间“开梅山”以来,为了逃避汉人统治而被迫南迁的一种生活历史,形成了如今的“南岭无山不有瑶”的分布格局。张有隽先生认为,“瑶族历史上长期在山区迁徙游耕,主要是封建统治阶级压迫的结果。因为受压迫而躲进山林,过着游耕而迁徙的生活,成了所谓‘过山瑶’。”如汉人强迫瑶族交粮纳税与侵占瑶人山林田地,造成过山瑶自发揭竿而起的“瑶乱”事件屡见不鲜。“居住在湘南的江华、蓝山、宁远等县的瑶族,……后来官府派人催粮派款,十二姓瑶人交纳不起粮税,被迫逃走他乡。”如瑶族“诉苦歌”唱道:“从前瑶人真可怜,一筒白米做两天。饿得瑶人脸发青,唱个山歌打点心。……追租逼债抵不住,准备性命见阎王。”所以看出,湘、粤、桂过山瑶音乐的“族性歌腔”风格特质,就是对其族群艰辛的迁徙历史,以及逃避汉人统治不断选择被动迁徙历史语境下的音乐叙事。如其音乐旋法的级进、小跳,以及每句结尾部分旋律音调下行级进式走向,鲜明地呈现出悲凉哀诉的音乐叙事风格,听起来常有一种潸然泪下之感。彭兆荣认为,“‘瑶族是我国历史上受到压迫最深、迁徙最为频繁的少数民族之一。’他们被压迫的深层呼号,对故土一往情深的眷恋,对漂泊迁徙无限酸楚的嗟叹,对生活的热切期望和对生命的深沉渴求……,这一释放内心积郁、渲泄心中痛苦的洪流,致使这个民族更加偏爱激烈的歌唱式叙述方式。”“瑶族在生态环境的驱逼下形成了自己吃山过山的生计策略。这一策略的主要内容包含迁徙中聚落模式构建、刀耕火种作物安排、劳动组合、交易方式、易地迁徙方式等精心巧虑,围绕这一策略还产生了相应的习俗信仰。”同时也说明,某些高地的少数民族选择了不同于谷地的生活和生产方式,不是因为落后和野蛮,而是希望借此逃避国家的统治。所以,过山瑶的“纳发调”“过山声”“仙拜调”等音声结构隐喻了其长期的社会历史发展语境中不断地为了逃避汉族历代王朝的统治背景下的建构而成的一种“艺术”形式。因为“纳发调”哀婉悲凉的音声形态寓意瑶族逃避压迫的苦难历史。“过山声”则是过山瑶刀耕火种,食尽一山又他徙的苦难生活的情感写照。 彭兆荣认为:“瑶族的山歌听起来很悲凉,宛如重负下的呻吟;唱法上带有明显的蠕动感,多用拖音,伴着假嗓子的呼喊声和只有在大山里、在迁徙中才会有的一种节奏。一句话,瑶族的山歌是狩猎、迁徙和大山赋予的。这是文化发生学原理。”正如美国学者詹姆斯·斯科特认为,“山地的族群特征和认同不仅随着时间发生变化,而且也包含了他们与国家权威之间相对关系的密码。……甚至山地的社会结构和居住方式都可以被看做针对国家权力而进行的政治选择。”所以,宋代以来发生的“瑶乱”主要原因还是瑶汉政治、社会权力与资源竞争使然,因此被历代官方正史定性为“瑶乱”。 据《宋史·列传第二百五十二·蛮夷二》记载:绍兴“九年,宜章峒民骆科作乱,寇郴、道、连、桂陽诸州縣,诏发大兵往讨之,获骆科。餘黨歐幼四等復叛,据蓝山,寇平陽县,遣江西兵马都監程师回讨平之。”比如湖南赵金龙起义、广西大藤峡起义等,其背后的原因都是瑶族逃避汉人统治而采取的一种政治策略。据《桂阳直隶州志》记载:“道光中瑶人入江华易银,贾人夹锡与之,觉而往请更之,反怒击骂,瑶人归,集十余人复往,贾讼县官,称瑶劫掠,尽捕下狱,于是瑶众怒起,杀奸贾,推金龙为首,桂阳、新田瑶应之,有党徒数千。”

结语

湘、粤、桂过山瑶“族性歌腔”以哀婉悲凉的曲调(如“纳发调”)音乐作为历史叙事,重塑过山瑶先民“漂洋过海”、不断流亡的困苦生活。瑶族以“纳发调”“过山声”“仙拜”调为主要代表形式的“族性歌腔”,鲜明地表达了过山瑶支系族群发展历史,以及与周围族群历史文化互动的场景。过山瑶“族性歌腔”的形成原因与其特定的族群历史、文化、民俗信仰(如盘王信仰)、自然地理人文环境等诸多人文因素息息相关。它是自宋代以来为了逃避历代王朝统治实施的一种被动选择性的生活策略,并因此生发的一种过山瑶传统音乐文化“艺术”。即在“食尽一山又他徙”的艰辛生活背景下,表达了对过山瑶艰辛的族群迁徙史(漂洋过海)以及逃避历代王朝统治下的一种悲惨生活的情感哀诉。过山瑶“族性歌腔”特质的形成也为其区域音乐(音调)认同的形成奠定了基础。正是这种强烈的区域文化认同,才不断促发湘、粤、桂过山瑶支系在传袭自我传统文化方面呈现出巨大的“认同的力量“与生生不息的文化自觉性。

附言:本文为笔者主持的2015年国家社科基金艺术学一般项目:《瑶族婚俗仪式音乐的跨界比较研究——以中、老瑶族为考察个案》(编号:15BD044)阶段性成果。

作者信息:赵书峰,博士,教授,河北师范大学音乐学院硕士研究生导师,福建师范大学音乐学院进站博士后。>

(本文原载《民族艺术研究》2016年第6期)>

(注:由于网站兼容性问题,文中注释及图片无法显示,敬请谅解)