时间:二○一一年七月五日

地点:北京大学美学与美育研究中心

潘公凯:舒斯特曼先生好!《诗书画》杂志社希望我们就艺术及相关问题展开对话。主编寒碧先生来访问我们,他命了题:“艺术与生活的边界”。彭锋教授是这里的主人,他翻译的尊著《生活即审美》①在学界广受瞩目,我们可以由此进入讨论。

舒斯特曼:艺术和生活是我研究中的一个重要方面。在西方,“ 生活” 的概念有两种,一种是古希腊的“zoe”,是动物式的生活。另一个是“bios”,认为生活像个故事,有结构,是人类的生活,有叙事和历史的生活。我认为 艺术跟这两种生活都有关系。西方大部分哲学家在谈到“艺术和生活”的时候,他们想的是“bios”和艺术,意思是使你的生活成为艺术作品,有叙事有结构, 像个故事一样。但他们忘记了生活的另一部分—“zoe”,就是人类与动植物的共同之处。我认为这部分生活对艺术也很重要。因为艺术正是由此获得大量的生命 力,反过来回馈生活,给生活带来更多的能量和张力。“zoe”是一种基本的生活,类似于中国哲学中的“体”,是生活的共同部分;“bios”是历史、叙 事、结构,是对生活的叙述,好比中文中的“身”。不过对艺术来说,更重要的是二者兼得:一边是结构、叙事、秩序,另一边是活力、能量,也有低层次的秩序, 是普遍存在于所有生物中的和谐。

潘公凯:这两种生活您更侧重哪一面?是社会性的生活还是动物性的生活?或者认为两者同样重要?

舒斯特曼:我想“过生活”和“结构生活”都很重要,所以,人们更多想到生物,生物学,或旧式的生物学。“zoe”强调 生命的能量,这对我非常重要。原因在于:艺术是对生活的强化,不仅包含故事和结构,还是有张力有能量的,这个张力和能量是我们和其他动物共享的。我正是从 这里归纳出“艺术是生活的强化”或者“艺术是生活的戏剧化”这个观点。其实,我的立场和您的观点还是很接近的。您对西方理论中的边界消失和美术终结论持批 评观点,认为艺术的边界依然存在。我们深入思考会发现,艺术与生活的边界还真是没有消失。杜尚的“小便池”之所以成为艺术,是因为它摆在博物馆中,是因为 它受到了不同的处理。但我还是相信:艺术最基本的东西,是它与生活的持续性,是它对生活的强化或框架化,这种特质使艺术变得非同寻常。

举一个例子。拿饮茶来说,你可以端起杯子直接喝,也可以研究它,使饮茶变得更有艺术性。你赋予它张力,它就成了艺术。所谓“框架”,很多时候来自博物馆美 术馆,但是人们也可以摆脱这个阈限,在博物馆美术馆的空间之外,在日常生活中建立框架。艺术和生活是不同的,但是其中的边界并不是很清楚,可以把艺术史引 入生活。我想古代中国也有这样的传统,通过仪典和艺术,让生活更接近审美,而不是把生活和艺术分成不同的本体论类别。相对于您的“非常态”的论断,我把艺 术称为生活的强化、持续性、提升、获得更高品质。在英语里,“非常态”有含蓄的贬义,我用的强化、持续性有褒义在里面。

记得我在日本时曾住在寺庙里,吃的是很简单的饭,餐具也非“美食美器”,但却获得了最美的用餐体验。桌上的每个人都很专注,都很注意怎么拿杯子,怎么喝, 就像在演练一样。那只是很简单的一顿饭,但我把它看成是艺术。此时的框架就是一个简单的厨房,但却有实现“非常态”的共同意图,从而使生活变得戏剧化。我 用这个例子说明,这是生活,也是艺术,是生活的艺术。

潘公凯:您讲的这个框架其实非常关键。所谓“框架”,在宽泛的意义上有点类似于我所说的“边界”,但它究竟是怎么形成的?要有恰当的解释。比如说普通的饮茶和有意义的饮茶到底有什么不同?这个问题要仔细研究。其实它和丹托(Danto)的“布里洛盒子(Brillo Boxes)的问题”很相似:作为艺术品的盒子和普通的盒子到底有什么不同?这个界线,我觉得一定要把它划出来,把不同说出来。

舒斯特曼:您的问题很好, 如何制造“ 框架”也是艺术创作的一部分。在学院艺术(institutional art)中,框架相对更清楚一些,但是像上世纪六十年代的一些艺术家,他们试图通过偶然性来尽可能地消解学院框架。而在生活的艺术中还存在着另一种框架。 其中的主要问题是,看你什么时候想制造这个框架,我想它是有意图的。人们可以决定要吃一顿“特殊的饭”,有的时候需要语言沟通来建立这个框架,有的时候通 过非语言的联系就可达成共识。人们什么时候会建立框架呢?通常是有空的时候。如果很忙,就没时间建立框架。如何建立这个有些另类的框架?如果很简单地回 答,就是意图性。你必须决定你的经验所要关注的是什么,用美与和谐的观念进行结构。如果要和他人一起做,那么就必须有共同的意图,共同建立框架。比如“做 爱”,单纯顺从自己的欲望和拥有美好体验之间有什么差别?那就是两个人共同决定,要让这个具体的时间段和经验不同寻常。边界是什么?可以是他们的房间、 床,这段时间,并不是很清晰。但是边界的不清晰并不能改变他们拥有了特殊时刻这个事实。

我有一个问题要请教您。就是中国传统中的毛笔书写。当您给朋友写信的时候,一般情况下可能只是简单的书写,但在某个时刻您也可能有另外的想法:决定要写得 很美,这时候就有了一个创造性的框架。我想问您,您是否有这样的时刻,突然有了这个冲动,于是将日常的简单书写和有意图的、创造性的书写区分开?您是否有 过这种经验:同是毛笔书写,由于意图不一样,事情就改变了。

潘公凯:框架或边界,确实是个非常重要的问题,是丹托的美学理论里面的核心问题,也是我们讨论的症结所在,核心就是边 界到底在哪里?我觉得东方和西方艺术传统对这个问题的思考角度不一样。刚才您讲到,生活和艺术是连续的,没有截然的分界,但我看还是有,虽不截然,但一定 有,只不过这个分界可能有一点动态的不定性和相对性。您认为艺术生活是强化的,更有张力的。对这个表述我还是不太明白,因为它会产生一个歧义。比如总统的 生活就很“强化”,他的工作量很大,担负着整个国家的命运、责任,同时他也是很有张力的吧?那么,我们能不能说总统的生活就是艺术?肯定不是。强度大,有 张力,其实都还不是边界。那么,什么是边界呢?我认为就是非逻辑的,和“常态”的逻辑之网分离的那一部分,那个脱钩错位的地方,那个断裂处,我认为就是边 界。我的判断就是这样的。这里面就有一个区别。您的判断就是强度更大的、更有张力的、更有意图的,但循此而推,那美国总统首先应该是艺术家。

您可能会说,张力更大不是更奔忙,而是对同一件事情更专注。可这也很难说通。比如将军的运筹帷幄,他要作战斗决定了,这是思想最专注最集中的时候,那么, 他妙算决胜的那段时间,是不是产生了艺术呢?我觉得这里显然还没有恰当地把界限明确。我作出的区分是:不管是总统的生活也好,将军的生活也好,如果要是有 一块生活跟他在常态上的逻辑生活脱开了,那块生活是有可能成为艺术的。这是我的判断。所以,我在我的论述当中特别强调“常态”和“非常态”。“非常态”在 英文中可能有贬义,但在中国是个中性词。所谓“常态”和“非常态”,它显然有个区分。关于这个区分,我想我们肯定还是可以达成共识的。刚才您讲了社会化的 生活和动物性的生活,社会化的生活就是由因果、逻辑组织起来的生活,就是有逻辑的生活。比如我们在北大美学中心相晤,就寒碧先生的问题对话、研讨,这个过 程整体上是逻辑连贯的。但如果有一块生活从这个逻辑连贯的结构当中脱开了,这块生活就有可能成为艺术,但也不一定。所以,这里就有一个对界线的判定。您的 区分在于强化、意义、高品质;我的区分在于“常态”和“非常态”,这是一个关键的不同。我觉得,好像丹托在这个问题上的区分跟您大体上一致,都强调艺术与 生活的连续与相似性。只不过您认为这个区分是个渐进的量的变化,不是一个难以把握的质的变化?

舒斯特曼:这是一个有趣的问题。我还是先请教您吧:作为一个艺术家,您在创作的时候是怎么建立框架的?我自己不是艺术 家,但是我写作,写电邮,这当然不是艺术。但可能在某个时刻,我决定要构思文章,这时就有了框架,我要强调的就是这个框架。我想在传统的书法中有一个准备 的过程,磨墨、铺纸甚至焚香、沐浴,这就像建立一个框架,您有没有这样的一个类似的仪式呢?

潘公凯:这个里面有一个问题,就是在中国的传统文化当中,艺术作品这个概念本身是不清晰的,或者说,是不被重视的,它 主要不是一个对象化的存在。这很重要。比如王羲之,我们现在说他的书法特别好,一封短札都贵得不得了,价值连城。但王羲之写这个短札的时候,他没有觉得是 进行艺术创作,他根本不会意识到这个东西在一千年以后成为“艺术作品”,或者可以卖大价钱。他没有这个概念,没有这个区分,只是感觉到书写很舒适,很愉 悦。

回到您的问题。比如说我在画画儿,或者说我在写字,我写得不顺畅不满意的时候,我没有快感,没有愉悦,也没有审美享受。但是我写得顺手的时候,画得很得意 的时候,我有愉悦。这个愉悦就是审美享受。可以用另外的说法来讨论这个问题:不是说我什么时候在做作品和什么时候不在做作品,而是说我在实践的过程当中, 什么时候有愉悦,什么时候没有愉悦。当我为了某种实际的需要,必须画两张应酬画,在这个的时候我没有愉悦,我实际上没有在做艺术作品。至于这张东西当作品 卖出去很值钱,这是别人的看法。它的差别在这里。

东西方艺术家对待艺术作品的态度,在侧重点上有很大的不同。这种不同很重要,很“本质”,但至今尚未引起足够重视。

舒斯特曼:我想艺术经验是可以被“意图”结构的。您可能有意图做一幅作品,但是没做好。可这并不影响意图形成边界,或 者意图建立框架。这里还要补充一点:有时候,建立框架的意图不一定会很清晰地呈现在头脑中,它可能以传统或习惯的方式存在。你不一定会去想:“我要做艺术 了”。有时候你只是去工作室,那里有毛笔有宣纸有墨香,就有了创作的冲动。这是一个很微妙的感觉,此时这个意图就存在于环境背景中。

您刚才举了将军打仗的例子。藉此我想强调:首先我不认同战争属于日常生活,反而觉得战争和艺术有关。艺术这个概念很有意思,比如有“战争的艺术”这类说 法。就像我开始谈到有不同的“生活”观念,其实也有不同的“艺术”理解。在西方,“战争的艺术”是一个很普遍的概念。据我了解,中国也有一本古代典籍 (《孙子兵法》),英文版的书名就是“战争的艺术”。西方传统中,“art”出自拉丁语,在古希腊表示“技艺”。那么,这个“技艺”概念与现代西方的“艺 术”概念有什么共通之处呢?它们都要求知识、思考、意图、目的、结果,但都不仅仅追求结果。这就是它们的共通点,当然它们也有不同。我的意思是:艺术这个 概念很复杂,不能一概而论,就像我说艺术是对生活的强化,但强化了的生活不一定是艺术。比如“考试”,也是一种强化,也有框架,也有这些特质,可考试不是 艺术。其实,我的兴趣点并不是追究艺术的分界,划定哪些东西是艺术哪些不是。我只是想说,建立框架和强化的概念对“艺术”的定义很重要。有框架、有意图, 对艺术来说是很核心的东西,但它不是艺术所独有的,也存在于运动和宗教中。而使艺术超越这些的,可能是其他一些因素。其中除了您提到的愉悦,我想另一个因 素,也与框架有关,比如某种特定的安全,像刚才说到的“战争”。即便您不认同战争是艺术,但它仍然有很多艺术的特质。我不知道中国的情况,在西方,许多人 选择从军,选择以战争为职业,很大一部分原因是审美:穿制服,集合在一起阅兵,演奏军乐。继而我认为,艺术与战争的一个区别就是:在战争中,结果和生活都 是非常强烈和直接的,你被击中,就会死掉;在戏剧中,你被击中倒下,然后还能站起来。所以,艺术的框架更有隔离性,与生活中的严重后果隔离开,框架提供了 一种安全。

我需要对框架的某些方面作个澄清。这之前我没谈过,是关于用来制造框架的传统媒介。在历史上,无论是戏剧、绘画、音乐,有一些东西我们能感觉到是在框架里 面的,这些传统媒介提供了与艺术的特定联系,所以我们称之为“美术”(fine art)。但是我能想象,在孔子的时代有“六艺”,其中包括射箭,已经与战争很接近了,可以说是军事艺术。真的可以想象那个时候的军事测试或者军事考试, 它的媒介就不是纸和笔,而是弓箭,但是它可以成为艺术。而在传统中,我们有一些特定的用于这个框架的媒介,也对艺术形成了限制。我理解您说的边界,可对于 我来说,艺术或者美术中,还有艺术机制中,最有趣最令人激动的是可以和生活的艺术发生关系,更有意义、更多愉悦,更加强化和生动。我就这样解释一下“框 架”的历史含义:例如油画颜料、戏剧舞台,这些都是框架的元素。在某种情况下,军事也可能成为艺术。军事在传统上发生了变化。我可以举一个例子,到街上直 接打架和进行决斗是不一样的。在决斗中,他们可以将击剑为媒介,于是决斗也成为艺术。我认为,在历史上,有提供愉悦的媒介,对生活不产生灾难性的影响,不 同于生活。但是在另外的文化中,军事也可以成为艺术。

在十八至十九世纪的美国,有“谈话的艺术”。谈话也可以成为艺术。我们现在在谈话,这是日常生活吗?还是科学?还是艺术?我们有一个框架,不是简单地谈 话。在某些文化里,人们创造谈话。谈话很平常,我们每天都在谈。但是如果我们给谈话一个结构,与艺术史建立关联,有意图地谈话,追求和谐、美、趣味,谈话 也可以成为艺术。艺术在生活中持续,但是通过框架或秩序有所区分。我在想象,我们现在正进行的谈话,假如现场有许多观众,有摄像机在跟拍,就可能成为表 演。如果以彭锋的短片②为背景进行这场谈话,就可以称为多媒体作品。所以我认为,艺术的边界是可变的。举这个例子是说明,有些事在学院意义上不是艺术,但 是在“生活的艺术”这个框架内,就可以成为艺术。它与生活是持续的,但它本身又是特殊的。正因为这个持续性,甚至有可能被学院接纳。现在对这个方向感兴趣 的人,他们做的艺术越来越像是活跃的社会活动,使事件本身成为艺术,而不是把事件搬到大屏幕上。在当代艺术中再一次产生把艺术拉近生活的兴趣。寒碧先生在 《诗书画》杂志上对今天的谈话进行编录发排,分明也是在建立框架。

潘公凯:这里面有一个概念要弄清楚,艺术是一个作为名词的“艺术品”,还是作为一个形容词表示具有“艺术性”。比如我 们今天的谈话,如果被赋予某种特定的仪式,或者更集中的意义,我们就可以说这个谈话具有艺术性,而不能说这个谈话本身是艺术品。我觉得这里有个重要区别: “艺术品”是一个对象化的存在物,是一个有边界有范围的存在物,可以拿到美术馆展示。而“艺术性”是个修饰词、定语,是对某种状态或特性的描述。二者一定 要分清。我们前面的讨论没有将二者分开,混淆了。比如“谈话”,波伊斯(Beuys)的讲课在正常情况下不会成为艺术品。但那次他在伦敦“当代艺术中心” 讲了一个星期,说这一个星期的讲演是他的艺术作品。他并没有因此说,他平时所有的讲课都是艺术作品。那么这里区别是什么呢?就是他那个连续的讲演是一边说 一边写,写完以后就把那个黑板扔在地上。他就必须让他的讲课不仅有仪式,而且最重要的是让它变成“非常态”的讲课。他的讲课是没有真正讲课意义的,他不是 给学生传达真正的知识,而是在那乱讲,因为只有乱讲才能成为艺术品。这里面就有一个很大的区别,现在都有共识,都认为波伊斯的那次讲课是艺术品,因为这是 一次“非常态”的讲课,是乱讲,所以可以是艺术品,但是我们不能因此就说,波伊斯的那次讲课具有艺术性。刚才讲到打仗的问题,比如战争可以成为艺术,那是 说当将领指挥得特别得心应手的时候,具有艺术性,而不是说他的指挥就是艺术品,这里面有很大的区别。所以呢,我觉得丹托想区分的是艺术品和生活之间的关 系。他认为艺术品和生活之间已经没有区分了,所以说艺术要死亡。其着眼点不是艺术性,而是艺术品,因此要区分。我们今天要讨论的,是艺术品和生活之间的关 系,就是要找到艺术品与生活之间的界线。虽然这个界线是模糊性的,或者说是“相对”的,但是我觉得还是存在的。您的界线我听下来,仿佛说,生活当中某一部 分,如果人的主观意愿对这部分赋予某种特殊框架,这部分就可以成为艺术品。笼统讲来,“赋予框架”当然可以作为艺术品的一个必要条件,但是关键在于,“赋 予框架”这个词还需要更准确的解释。因为“赋予框架”可以有好几种解释,一个就是丹托说的那个“艺术界”,其实也是对一部分生活当中的现象赋予一个语境框 架,而您所说的是一个意义框架,二者都是赋予一个框架,但赋予框架这个东西,要具体化,因为丹托侧重于文化体制构成的特定语境,您则侧重于作者赋予的意 义。二者有所不同,这是一个问题。

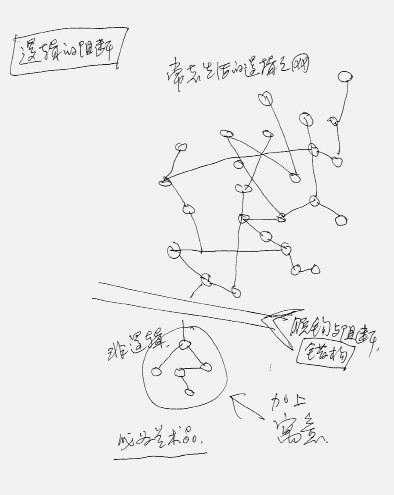

第二个问题,“赋予框架”是毋庸置疑的,我也同样很重视这一点,在我以往的论说中称之为“属意”。但我仍然强调,在此之前还要有一个前提,就是如果是艺术 品的话,这个东西必须要跟常态的逻辑之网脱钩或者错位。否则,这个东西即便是被赋予了框架,也不能认为是艺术品。再拿我们今天的讨论为例,可以说这个讨论 具有艺术性,但不能说它是艺术品,因为这个讨论太有逻辑了。就因为寒碧先生今天来访问我们,给我们规定了题目,这和现实的因果关系是紧密相连的。如果我们 今天的讨论是胡说一通,若是他出题目,我们偏不回答,他问的是美学与艺术问题,我们偏要说中国菜比法国菜好,文不对题,答非所问,那么,我们这个谈话就有 可能成为艺术品,差别在这。所以在我看来,赋予框架是重要的,也就是我所强调的“属意”,即非常态的意义。但是仅仅赋予框架这一条,还不能区分是否是艺术 品。还必须加上一条,就是切断跟常态生活逻辑之网的关联。这个切断靠什么来操作呢?就是靠“错构”来切断,就是把逻辑打乱。所以,波伊斯的讲课一定要用一 百块黑板,然后要在黑板上乱写,并且一定要乱讲,只有这样才能成为艺术作品。如此才是波伊斯的讲课和我们今天讨论的区别:今天的讨论是正常的,不是乱的, 错的。而波伊斯那个是乱的和错的,这便可以成为艺术品。而假使我们的讨论非常精彩,最多也只能说它具有艺术性。

所以,作为对象化的存在物的艺术作品,首先必须与常态的日常生活不同,它是常态生活的“错构”,是逻辑的脱落,这是第一条件。其次才是特殊的意义,或者是强化的语境的意义,即您说的“框架”,我说的“属意”,这是第二条件。

舒斯特曼:我同意这个区分。第一,对我来说,艺术和艺术品是有区分的。举肖像艺术为例,不管是绘画还是摄影,都存在于 物质客体之中,如画布、底片。第二,在创造过程中也存在艺术:画家要让他的模特感到舒服,只有模特放松下来才能展现真实的自我。关键是不能无视模特也有呈 现自我的需要,要会摆姿势,要有造型,还要自然而然,这也是艺术。艺术家与模特之间这样的互动,同样可以成为一种审美经验。我了解这些,因为我和晏•托马 (Yann Toma)合作的作品就是个表演。所以,存在以形象呈现的艺术作品,但同样有另外种类的作品,其中也存在审美经验。我对两者都承认。

潘公凯:您已经把艺术作品的概念转化为艺术性的概念,或者叫艺术审美的概念,或者是艺术过程的概念,对吧?这样您就是从西方文脉对艺术的理解转向了东方文脉中的理解。

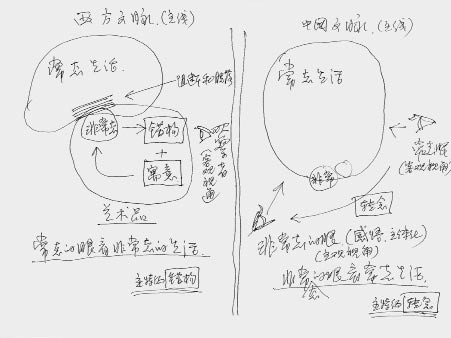

我正想说我对艺术品的理解。我认为对艺术品有两种理解,当然这是就整体上的侧重点而言的。我刚才画了这么一个示意图(见图一、图二)。看图会清楚一点。比 如说这一块是西方文脉,这一块是中国文脉。我们先说西方。西方文脉,在我看来,首先要把“常态”生活和“非常态”生活区分开。这个“非常态”的生活是艺术 品得以存在的最基本的必要条件。那么,这个“常态”和“非常态”怎么区分呢?我们生活里的各种人和事其实都是用逻辑联系在一起。比如从时间顺序来说,我们 昨天在哪里,今天到哪里,明天到哪里,其实都是有逻辑关系的。像今天在这里相聚研讨,《诗书画》杂志要整理发表,这是因果逻辑。这个逻辑关系,我认为它是 常态生活或正常的社会生活得以维持的一个基本的支撑。我们的生活之所以能够正常进行,是一个常态的逻辑之网把生活联系起来。这个逻辑之网甚至是制度性的, 比如法律、民族国家,我把这个称为“常态的生活”。我们现在如果要构思与创作一个艺术品,就必须把生活当中的逻辑关系割断,让它从生活的逻辑之网上掉下 来,或者说,要跟那个常态的逻辑脱钩,这是所有艺术品存在的必要条件。脱钩了以后,还不一定是艺术品(比如交通事故也是“非常态”),还得加上特定的寓 意,即是您说的框架,更强力的、更有张力的生活,或者是丹托说的“艺术界”、“艺术体制”。再赋予一个寓意,这是艺术品的第二个必要条件。前提是脱钩,再 加上寓意,这个存在物就成为艺术品。

图一

图二

我再总结一下,首先是,一个存在物要从常态生活中、在逻辑上阻断和脱落,再加上一个东西,即赋予“非常态”的寓意,这个东西就有可能成为一个艺术品。假设 旁边有一双眼睛在看这个非常态的生活,再加上关注其中的寓意之后,观察者眼中的这个东西就成了艺术品。我将此称为:“用常态的眼看加上寓意的非常态生 活。”这个过程就是观众对艺术品的欣赏过程。这是西方的文脉。

中国的文脉中,常态生活当中就包含有一些艺术品,例如卷轴画、戏曲等等被称之为艺术品的东西。这是一般层面理解的艺术品,是用常态生活的眼睛看。这视线里 也有平常的滚滚红尘在其中,这还不是高境界的东方视角,还看不到深层意义上的艺术作品。而另一种情况,我们如果是用非常态的眼去看生活,常态的生活就整块 成为艺术作品。它不是某一点成为艺术作品,而是整个生活成为艺术作品。可以借用青原惟信的名句来表示:第一层境界是“看山是山,看水是水”;第二层境界是 “看山不是山,看水不是水”;第三层境界是“看山还是山,看水还是水”。这第三层境界就是用非常态的眼(审美的眼)看世界。所以,在东方文脉中,这样一种 视角就很突出,而且有深远的历史渊源。我将这样一种东方视角称为“非常态的眼睛看常态的生活”。这个就是我对于艺术、对于审美当中两种不同文脉的理解。

舒斯特曼:在西方传统中,一直有“作为艺术品”的艺术,这很好。但是从古希腊以来,也一直有“生活的艺术”。这是对艺 术的两类理解。在第二类艺术中,你不需要特别地去“做”艺术。在古希腊,一种艺术就是“做”的艺术,另一种对艺术的理解,就是不特别去制作什么。让你的生 活成为艺术,不是去处理一个客体。在西方,大部分情况下,“做”的艺术占据了统治地位,把艺术与“做”同人本身分割开。但是,在美学界也有将二者结合的努 力,从人的制作转向以优美的方式生活,也认为生活本身可以成为艺术。

另外,可能在西方,将艺术理解成“做”一个客体,使之不同,这种理解也许来自“创造论”(上帝缔造世界):上帝是“制造”了世界,而不是仅仅“看”世界, 而这成为艺术的原型。我的问题是,在亚洲传统或中国传统中,没有“做”艺术的传统吗?其实我更喜欢另一类艺术,普通的物件通过被“看”成为不一样的东西。 但是,中国传统中就没有制造吗?就仅仅是看吗?

潘公凯:实际上,不管在西方还是在中国,这两种艺术其实都是存在的,但是要看它主线和重点在哪。西方的主线和重点就是 制造的艺术,它的美术史也是如此,写的统统是作品,特别强调作品。中国美术史写的,现在也都是作品了,那当然是受西方影响。其实中国原来特别重视的是以作 者形成的美术史,以人形成的美术史。讲顾恺之,强调的是他的性情与才华。评画也用评人的一套标准。在中国,您讲的两条传统当中,物质化的作品其实是次要 的,强调的重点在人,是艺术家,是文化精英。所谓“人品高,画品不得不高”,就是这个意思。

舒斯特曼:那我的作品就是在中国传统里了。虽然在遇到彭锋教授之前,我完全不了解中国传统,但就个人而言,我的兴趣在 于“做”而不是“看”。而现在对我来讲,更重要的不是对象(作品),而是你做了什么,还是像刚才说的,可以在一个框架中理解对象。对象成为经验的重点,从 艺术家的角度来说,“做”艺术的想法和实践,塑造了经验,也提供了生命、结构、张力、愉悦,因为所有这些都是围绕对象形成的,是活动的框架。而对观众来 说,对象(作品)的功能是塑造他们的经验或愉悦,为其建立意义的框架。但问题是,有人把作品看成自给自足,把对象看成绝对重要,而忽略了更重要的方面:作 品对经验的影响。人们对作品过度关注,这里面或许有经济原因:人们可以从作品中赚很多钱。经验和意图都是模糊、难以量化的的东西,但作品的交易很方便。鉴 于此,我的哲学都是关于经验而不是关于作品的,但是作品对塑造经验很重要。即便作品没完成,不存在,也是如此。以摄影为例,比如你在相机里忘了装胶卷,但 是在拍照的过程中仍然有愉悦有意图。这个过程中,摄影师和摄影对象之间的互动,都会形成美好的经验。即便此后你忽然发现没装胶卷,最后没有照片,却仍然拥 有美好的经验。正是你以为相机里有胶卷的想法,帮你制造了这个经验。如果明知相机里没胶卷,就不会去拍照,也就不会有这个经验。所以,我认为对象作为框架 的一部分,或者作为美的一部分,还是重要的。

潘公凯:您说得很对。其实我说的中国文脉是一条主线,它的那个特征:“用非常态的眼去看常态生活”,是一个观察角度的 问题,或者说是一个“悟”的问题。但是这样一条主线,从效果说,确实有利有弊。其中很大的一个弊端,就是中国的科技发展不起来,中国不重视制作,重视感 悟。一制作,老子就觉得,你这个音乐做得太复杂,是没有好处的。颜色弄得太斑斓,也是没有好处的,所以道家比较懒惰。中国人对于“器”,一直将其放在形而 下的位置上,用“道”把它压得很低,结果使得中国的机械、制造业特别不发达,从而产生了一个特别大的负面影响。但是从审美角度来说呢,它倒是一个更加灵 活、更加丰富也更加不可琢磨的研究过程。这种研究和体验造成了中国的文论、诗论和画论都特别玄乎,特别不具体,全是形容词。那么好处呢,应该说中华民族其 实是一个非常懂艺术的民族,他们在审美经验的培养上是很有传统的,体悟得特别深透,成就很高。所以说,各有利弊。

舒斯特曼:在西方,历史上的情况比较复杂。在希腊传统里,关于“看”的部分还是很多。希腊的艺术不是艺术,是劳动。最 高等级的人只是“看”的人。在古希腊的观念里,与竞技有关的人分三等,最低一等是参与的人,他们奔跑、疲惫、跌倒、受伤;第二等人,卖票,卖食品,也不是 很高级;最上等的人,他们来了,只是“看”,只是享受。所以希腊的观点也是,上等人“看”,底层人“做”。后来这种情况改变了,改变来自现代科学,随之一 同改变的还有:重要的并非你能看到和感知的审美属性,而是可以理解到看不见的物理、化学、原子属性。这里结合了两件事:第一,不要看,要改变。不要欣赏, 要上手摆弄、改造;第二,重要的不是你能感知的,而是你不能感知的物理属性,并且控制它。所以,美国乃至西方的科学出现了一个“改变的时代”,专注于不可 见的数学属性,而非审美属性,其结果就是形成了一个分野,在西方,我们称之为两个文化,一个是科学的文化,另一个是文化的文化,即人文文化。这里面有很大 分别。科学文化关乎数学,数学在技术领域占据统治地位。而人文文化也有一些问题,就是它在相当程度上依赖科学,所以难以改变视野,越来越倾向于“做”。这 也是西方复杂而有趣的地方。由于这个科学革命,改变和制造成为知识的主要模式,取代了此前的感知模式。在古希腊,学习知识是通过感知,现在则是通过做实 验、改变,这使得制造的地位大大提高。这也影响了西方人对艺术家价值的认识。但尽管如此,随着一些问题愈来愈被澄清,人们普遍认识到,艺术家的职责之一, 就是教人们如何思考,如何看。比如印象派教人们看光、看气氛,还有立体主义、抽象派……艺术家自己也有这个意识。在这条线索上,艺术家始终帮助人们回到感 知,回到“看”。

我非常赞同您的回答。只是,当您身处西方文化内部时,也许会看到很多复杂性。

潘公凯:您的观点我也是很欣赏的。其实整个西方文脉传承下来,到了二十世纪,或者说现代主义的阶段,西方文脉才凸显出 了很大不同,或者说是一种反拨:在美术史上,前面的古典阶段是强调写实、重视科学;到后面,即现代主义的阶段,则强调主观的、表现的。您现在主张的身体美 学(somaesthetics),包括强调生活经验,希望在生活经验和实践中丰富艺术本身的含义,这个思路和方向我非常赞成,对您的想法和研究也很感兴 趣,因此特别希望寒碧先生对您的理论有更多的介绍。

舒斯特曼:身体美学的设想即是此意,倡导我们感知能力的觉醒并强化。在当今的社会中,诸多感知能力都没有得到发展,因 为我们没有在这上花时间,而是过于依赖物质产品。但物质产品并不适合发展我们的感知和感受,另外,过度的刺激也引发各种不平衡和坏习惯。比如人们说话声太 大,因为他们不知道如何倾听。因此,我的主要观点是:让我们有更多的生活能够艺术化,通过培养身体感知能力,像中国传统一样,运用感知来欣赏世界的艺术与 美,通过强化感觉来提升欣赏美和思考的能力,而不必为了满足审美去毁坏世界或再造世界。

身体美学的前半是身体,指活的身体,包括头脑思想在内的身体。后半是美学,在古希腊的意思是“感知”,并没有中文里“美”的意思。它跟“美”的联系约略 是:你用感知欣赏美,离开感知就不可能欣赏美。“身体美学”的思想就是通过增强感知能力,来增强感受美的能力。如您所说,在中国传统中,“看”是很重要 的。但是身体美学认为,通过锻炼和实践,你可以改善你的感知能力,从而更充分地获得世界的美。

潘公凯:对于身体、锻炼、行动等等美学方面的研究,中国在宋代以后似乎不太发达。

舒斯特曼:据我所知,中国古代好像有相关的生活方式。

潘公凯:中国古代非常注重养生修炼,比如武术;中国古代的儒学最初也是“生活儒学”,“六艺”中的 “射”、“御”,从您的立场看,一定就是“身体美学”。但中国的儒学有一个从“生活”到“心性”的转变,由实践向空谈的转变,宋儒就开始脱离生活了。我注 意到您提倡中国哲学和美国哲学的深层互动,您是不是讲美国的实用主义和中国的生活儒学的互动?

舒斯特曼:是的,这里面有很大的相似性:美国和中国都是大国,想法大,空间大,多元,欣赏实践、欣赏普通人,欣赏身 体。所以我认为,实践、多元、民主、身体、自然主义,是实用主义和儒学共享的五个主题。身体也可推广为对自然界的欣赏。自然界是物质的,不同于存在于日常 生活之外的精神世界。身体也是。但是基督教就不是这样,基督教认为,这个世界不好,死后的世界好。还有柏拉图,他认为这个世界不好,纯观念的世界好。

潘公凯:这跟中国不同,儒家认为还是生的世界好。“生生谓之易”,“好生”是中国人对宇宙人生的价值给定。

舒斯特曼:我同意,我们“在”这个世界,我们欣赏我们“在”的世界,不仅如此,我们还要让这个世界变得更好。所以,接 受它并且改善它,我想这也是儒家的思想。我们也“在”身体之中,因此我们也必须欣赏身体周边的环境,同时改善这个环境。所以,身体美学对环境也有重要意 义。我自己也做作品,做哲学也做艺术,我想这比较符合中国的传统。只有亲自实践才会真正理解。

潘公凯:这确实是中国文化中非常重要的传统,早期的儒家和其他诸子,主要都不是思辩的理性,而是实践的理性。中国人主张“知行合一”,重视人的全面发展。

舒斯特曼:在希腊的古典时期也是这样,强调实践生活,但是后来的人对理想世界的兴趣要大于生活本身。德国专门有一个词指理性哲学,与之相对的是生活哲学。但是生活哲学并非不要理性,而是把理性放在生活里。

注释:

① [美]理查德•舒斯特曼《生活即审美:审美经验和生活艺术》,彭锋等译,北京大学出版社,2007年。Richard Shusterman

Performing Live:Aesthetic Alternatives for the Ends of Art,Ithaca:Cornell University Press,2000.编者。

② 指彭锋为其参加威尼斯双年展制作的纪录片。编者。