川西羌族:“弟兄祖先历史心性”的启示

——访《羌在汉藏之间》作者王明珂教授

王洪波 《中华读书报》2008年6月25日

《羌在汉藏之间——川西羌族的历史人类学研究》无疑是一本严格的、专业性很强的学术专著,其主要读者应该是民族史、人类学等领域内的专业人士。不过,这本几乎在“5·12”汶川大地震发生的同时面世的著作,注定将引起更多人的关注。因为,该书所描述和研究的川西羌族的聚居地正是这次震灾肆虐的地区,汶川、北川、茂县、理县……这些如今在国人心中留下深刻印记的地名,一一出现在书中,格外刺目。 王明珂,1952年生于台湾,美国哈佛大学东亚系博士,现为台湾“中研院”历史语言研究所研究员。1994年以来,多次到川西地区进行羌族田野调查。主要研究范围是羌族及西南少数民族、北方游牧社会之历史与人类学研究。主要著述有:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》、《蛮子、汉人与羌族》、《英雄祖先与弟兄民族》等。

“当今中国西南少数民族之一的羌族,人数在30万左右,主要居住在……岷江上游及其支流两岸的汶川、理县、茂县、松潘等地。另外,与岷江上游一山之隔的北川,也有部分乡镇人口被识别为羌族。”该书开篇即写道。据报道,在汶川大地震中,共计有2万多羌族人去世或者失踪,占羌族总人口数的10%,另外,川西羌族人民的财产、文化也在这次地震中遭受重创。目前,灾区重建工作已次第展开,如何帮助这个“云朵上的民族”从灾难中恢复,如何拯救与保护羌族文化,也成了有关各方非常关注的议题。

《羌在汉藏之间》一书的作者、台湾学者王明珂先生多年来研究川西羌族,汶川、北川等地,他几乎每年都会去住上一段时间,他在那里也结识了很多的羌族朋友。地震发生后,他对灾区的情况非常挂念,那里的恢复、重建工作也是他特别关心的。日前,在王明珂先生来京讲学之际,记者对他作了专访。他说:“对于救灾工作,我能贡献的力量很有限。但是,我希望通过自己的研究和著作,让世人对羌族有更多的了解。他们的历史、他们的存在,对中国是有极大贡献的。”

读书报:作为一名台湾学者,您怎么会选择了川西羌族进行研究呢?

王明珂:这个要追溯到我硕士研究生的阶段。我读的是台湾师范大学历史研究所的研究生,在研二的时候,我修了管东贵先生的课。他是研究汉代羌族历史的,在他的指导下,我选择的硕士论文题目就是《中国古代姜、羌、氐羌的研究》。当时,我主要是通过古文献,如甲骨文,来研究这个题目。研究过程中,我懵懵懂懂,有很多问题觉得很困惑。那时我自己的理论知识积累很不够,没办法把自己想到的一些问题讲清楚,身边的师长好像也不能理解我提出的问题,自然帮不上忙。

后来我到哈佛大学读博,指导老师是张光直先生,我主要选修了人类学方面的课程,如族群理论、游牧人类学、经济人类学等。那时候,族群理论在西方学界刚刚崛起,很受重视。经过一番学习之后,我思考羌族的问题,整个思路就变了。我的博士论文还是写羌族,但里面所用的概念、研究的架构却是全新的。其中核心的变化是,我认为,羌是华夏对其西部边缘很大一个人群的泛称。

读书报:就是说,在历史上,羌并不是等同于今天我们所说的羌族?

王明珂:是的。华夏民族在形成的历史过程中,称呼西边的那些异族如西方牧羊人为“羌”。商代甲骨资料中羌人所处的区域是河南西部、山西南部和陕西东部一带。公元前11世纪,周人崛起于渭水流域,而周人中非常著名的“姜姓同盟”(姜子牙属于这个集团)就被后世看做是羌人。周灭商之后,周人与其盟友逐渐东方化,变成了华夏的一部分。这以后,“羌 ”这概念所指的地域继续向西漂移,大概到了陇西一带。在汉代,华夏的势力继续向西推进,“羌”这个地理人群概念又扩及河湟地区(黄河上游与其支流湟水流域)。到东汉、魏晋时期,被称为“羌”的人群广泛分布在青藏高原的东部边缘,少数也分布在北部边缘。生息于此的人们语言、文化可能会有很多共同点,但因为这一地域狭长广大、地形复杂、相互隔绝,人们各方面的差异也很大。从族群理论出发来看,那时所谓的羌人是不可能形成共同的民族认同的。所以,历史上“羌” 或“氐羌”的概念,一直是华夏心目中西方族群的概念。

读书报:历史上有华夷之辨的说法,居于中心的华夏称西方的人群为“戎”,那“戎”与“羌”这两个概念有什么差别?

王明珂:“戎”是一个更为笼统的说法,主要指的是中国西北的族群。“戎”与“羌”这两个概念有交叉、混杂的地方,所以有“羌戎”的说法。

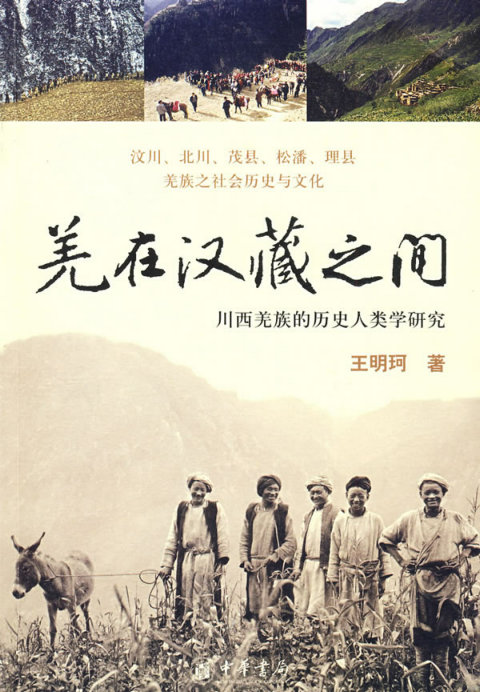

总的历史图像是这样的:在东亚大陆上,原来广布着许多古老人群,他们在语言、文化上有共性也有差异。后来经过复杂的历史变迁,春秋战国时东边形成了华夏民族﹐并继续往西扩张﹐将许多西方古老人群都纳入华夏之内。东汉魏晋时华夏的西部族群边缘推移到了青藏高原的东缘,于是这儿未成为华夏的那些古老人群就被华夏称作羌人。公元7世纪时,原在“羌人地带”西南(藏南)的吐蕃兴起,建立了一个强大的王国。吐蕃王国溃解后﹐其宗教文化势力继续东进 ﹐于是在此过程中青藏高原东缘残余的古老人群又有一部分被“吐蕃化”了。这样,在汉藏之间,就形成了所谓的“藏彝走廊”,其间生存着很多人口比较少的民族。通过语言学的考察可以证实,“藏彝走廊”里的各个民族在语言上有些底层共性,他们都被认为是古羌人的后裔。所以,古老的“羌人”在长程历史中曾遭遇两种变迁趋势:东边的逐步汉化,融入了汉人;西边的逐步藏化,融入了藏人。而保留下来的羌人仍不断受到汉藏的影响。从《羌在汉藏之间》书中的图片也可以看到:地理上偏东的北川羌族,无论男女老幼,穿着都与汉人无异;而地理上偏西的茂县羌族,服饰与藏人很相近。所以,这本书揭示的一个要旨便是﹕古华夏与今之汉族都认为“羌”为我族之一部分但为我族边缘,古之吐蕃与今之藏族也都将青藏高原东缘的“朵、康”各族视为我族之一部分和边缘。事实上﹐“羌”与“朵、康 ”指的都是青藏高原东缘的地域与人群。也就是说,汉藏之间原有一个模糊的、共有的边缘,如此更能说明汉藏难以分割之关系。我认为,汉藏对这个共同的边缘都应该珍惜。

读书报:因此这本书才取名为《羌在汉藏之间》?

王明珂:对。

读书报:您在书里梳理的“羌族史”似乎可以归纳为三种:一种是古代典籍中关于“羌”的历史记载;一种是近代国族主义观点下建构起来的“羌族史”;一种是今天的羌族人自己的历史记忆和历史叙事。这样一番分析,近于一种“建构论”,而非“历史实体论”。正如您在书中所说,“近三十年来的人类学族群研究,说明无论‘族群’或‘民族’,皆非客观的体质、语言与文化所能界定”;所谓“一个民族实体在时间中延续的历史”,恐怕是靠不住的。这样一来,是否取消了“民族”、“历史”等概念的实在性?

王明珂:其实不完全是这样。对于“民族”这个概念的理解有两种,一种是按体质、文化、语言等客观的特征来划分的人群,另一种是强调建立在共同历史记忆上的有共同认同的群体。费孝通先生 1988年曾提出一个重要观念:民族有一个从“自在的民族”到“自觉的民族”的演变过程。所谓“自在的民族”,比如古羌人,当然存在。而所谓“自觉的民族 ”,其群体认同建立在共同的历史记忆基础上﹔羌人的后裔分布在从青海南部到云南北部的狭长地带上,在近代以前,不可能拥有共同的历史记忆,也就不可能成为一个“自觉的民族”。

我认为自己做的并不是后现代主义的“解构”,而是一种反思性的研究,是一种“再建构”,即建构一种新的知识体系来认识我们当今的存在。与20世纪上半叶以来建构起来的民族知识相比,我的理论能更好地解释民族延续与变迁的历史。同时,我建构的知识也是一种反省与反思性质的知识。比如,《后汉书》里把羌人说成炎帝的后代,隐含的意思是,华夏把羌人看做我族的一分子(炎黄子孙),但又视之为被打败者(炎帝败于黄帝之手)的后代,这样就把羌人边缘化了。中古时的藏文书作者﹐提出所有吐蕃部族出于六个弟兄﹐其中两个坏弟弟被驱逐到与大国接壤之地﹐成为当地部落人群的祖先。这指的仍是青藏高原东缘的朵康之人﹔反映着﹐在核心藏人眼中朵康之人也是本族的一部分﹐但亦为本族边缘。我想,对于历史上这种大汉族主义与大藏族主义,我们还是要有所反省的。

读书报:您的书中有一个概念叫历史心性,您认为羌族村寨中的“弟兄祖先故事”隐含了某种历史心性。“历史心性”这个概念应如何理解?

王明珂:我所称的“历史心性”是指流行于群体中的一种个人或群体记忆、建构“过去”的心理构图模式。某种程度上,历史心性决定了何种历史以怎样的方式被建构起来。

在羌族村寨中,问到他们的“过去”,经常听到的就是一种“弟兄祖先故事”。譬如在一条沟里有三个寨子,你问他这些人是怎么来的,他会说:从前,这里没有人住,后来有三个兄弟来到这里,各建自己的寨子,繁衍自己的子孙;我们就是这三兄弟的后代。或者,相邻的有六条沟,他会说:从前有六个兄弟来到这里,各占一条沟,他们分别是这六条沟的祖先。诸如此类。我们可以察觉到,“弟兄祖先故事”似乎在当地是一种“历史”建构模式。我有另一本书叫《英雄祖先与弟兄民族》,就是从羌族的“弟兄祖先故事”模式来反思华夏民族的“英雄祖先历史”(比如司马迁创立的“纪传体”就是以“英雄祖先”传记为主体的历史书写)。这是两种不同的“历史”建构模式,实际上,这反映了两种不同的历史心性。这两种不同的“历史”建构模式产生于并造成完全不同的社会。在“弟兄祖先历史心性”的社会中,不同族群是对等的、合作的、相互对抗的;在“英雄祖先历史心性”的社会中,其产生的历史记忆﹐比如典范的美国史,说明原来的土著是印第安人,后来“英雄祖先”——“五月花”上的殖民者——来了,他们征服新大陆,后来又来了黑人、亚裔等各种移民,于是在这样的社会中就会有征服者与被征服者、老居民与新移民等等区分。所以,对羌族的研究提示我们,每种历史都是在特定模式下被记载下来或者说被“建构”起来的。就羌族而言,他们不太会去记那些英雄、征服者和战争,他们选择了遗忘;而人们永远生活在沟里面,几个村寨人群既合作,又区分,又对抗。实际上,在华夏形成的早期,我们的先人也曾考虑用“弟兄祖先故事”这种模式来建立历史,比如《国语》就说黄帝与炎帝是兄弟,但后来这种模式被放弃,炎帝变成了黄帝的手下败将。又比如,记述中国巴蜀地区历史与地理的著作《华阳国志》里写道,人皇兄弟有九人﹐人皇自己居于中州(即中原的华夏),他的兄弟们分居于八方边缘,占据巴蜀的即是人皇的一个兄弟。由此看来,“弟兄祖先故事”的历史叙事模式其实也是很普遍的。我想,川西羌族历史文化资源中最可贵的一部分,就是其“弟兄祖先历史心性”。在今天,它也是中华各民族互称“兄弟民族”这一话语深层的社会文化根源。

读书报:您在书中写道,羌族把大禹、李冰、周仓、樊梨花等作为自己的祖先,这些说法有多少真实性?有何涵义?

王明珂:这些说法的真实性当然不可考了,但其背后的意味却很深长。比如,有些地方的羌族认为周仓是他们的祖先和神,而关羽是汉人的祖先和神。你不要把这看做一种无稽的说法,你要去思考他为什么会这么讲。在中国的民俗故事中,周仓与关羽有主从关系,周仓永远手捧关羽的刀,忠心耿耿地站在后者身边。这个形象很符合羌族人民心目中,“我们是汉人的忠实帮手”这一自我意象。另外,在访谈中,他们对自己民族也很自豪而常自夸。比如,羌族把大禹和李冰视为自己的祖先,就有自视为汉族的拯救者的意味。樊梨花的故事也一样,这是一个异族女子爱上来自文明核心的男人的故事,但对羌族来说﹐它凸显了“羌族是汉族的拯救者”这样的羌族自我意象(唐军得樊梨花之助,才击败了西番)。

读书报:作为一位长期的羌族研究者,您对羌族文化的保护有何建议?

王明珂:我想,对于那些与现实生活已经脱节的文化,即文化遗产,我们当然要尽量地加以收集、保护,然后放在博物馆里、收到书里,乃至数字化后放在网上供大家了解、研究。还有一部分文化是与现实生活密切结合在一起的。对于地震灾区的羌族来说,一个关键的问题是现在如何安置他们。如果整体移民的话,可能会造成一些羌族文化与新环境不相适应,这部分文化也可能变成文化遗产。但我觉得,我们不能为了保护一种文化,而硬要一些人维持原来的生活。所以,一方面要看国家如何安置他们,一方面也要看他们自己如何选择。